阿特新闻

女性特质的构建:潘玉良与中国现代美术

时间:2023年01月06日 作者: 来源:安徽省美术馆

女性特质的构建:潘玉良与中国现代美术

姚玳玫

在20世纪20至30年代中国美术活动的特定格局中,潘玉良是一位奇特的人物。所谓奇特,指她身为女性凭借卑微的出身和近乎文盲的知识准备,有意无意地闯进20世纪上半叶中国美术神圣的领地。她以近10年(1919-1928)国内国外刻苦求学的履历,以独具的天资、强烈的自我拯救意识和充沛的艺术激情,跻身于原本不该属于她的这一时期中国美术的前沿地带,成为中国现代美术开风气之先的几位先驱者之一。从她1928年回国后频频举办展览且引起同行和观众的强烈反响看,从她在当时几所重要的美术高等院校任导师、挑大梁,培养出一批杰出的第二代的美术作者看,从她作为艺苑绘画研究所、中国美术会、默社、中华美术协会诸社团的成员参与推动这一时期的美术运动看,从1929和1936年两届全国美展上她作品的引人注目看,她显然是当时中国美术界冉冉升起的一颗星。值得注意的是,她还是那几位先驱者中唯一、唯二的女性。1936年良友图书印刷公司出版李朴园、李树化、梁得所、杨邨人、郑君里合著的《近代中国艺术发展史》,将她列入14名中国现代画家之一,且是选入的唯一女性。在基本由男性美术家构成的早期中国现代美术舞台上,潘玉良的存在格外突兀,卑微的身世来历、女性的身份方式使她在这群人中显得另类。从她1920年入读上海美专到她1937年的再度出国,这段时间她自觉不自觉地游移于中国现代美术舞台的中心与边缘的不同位置上,她的走红和落寞似乎相伴相生,显示了不大均匀的起落。这种情形可能与她的女性身份有关。对她这段历程作细致考察,可以看出女性参与中国现代美术构建过程中的处境情形,别有意思。

谜一样的“身世”

由于缺乏第一手史料佐证,关于潘玉良早年的身世至今仍是个谜,相关的传记如石楠的《张玉良传》和电影《画魂》的可信度,一直备受质疑。由董松编著、安徽美术出版社出版的《潘玉良艺术年谱》,某种程度上填补了这一空白。但该年谱对1913年潘玉良与潘赞化结婚之前那段情况,没有提及。也即是说,潘的历史从1913年开始,此前是一片空白。那里有难言的隐痛,不论潘玉良本人还是她的后人,都宁愿那段岁月的不存在。

石楠的《张玉良传》写于1980年代初期,其真实性在当时就受到质疑。《新观察》1983年第9期特邀庞薰琴、常任侠、郁风、黄苗子、吴冠中、张仃、吴作人等潘玉良生前朋友,以《我所知道的潘(张)玉良》为题,回忆潘玉良的一生,对《张玉良传》做出回应,对其中不实的细节予以订正。此为国内学界潘玉良研究重要的史料文献。2003年时代文艺出版社又出版石楠的《画魂潘玉良》,此应为《张玉良传》的修改版,其关于潘玉良身世的描述,与1994年黄蜀芹执导电影《画魂》有许多一致之处,可见两者的互相参照,以讹传讹的情况也显而易见。

出生时间的难以确定和姓氏名字的多次更改是潘玉良命运漂泊的见证,她临终的遗嘱用“潘张玉良”署名,表明她仍在作自我确认的努力。她先后改过三次姓:原姓陈,后来被亲属收养,改姓张,与潘赞化结合之后,改姓潘。(参见潘玉良后人徐永升的《潘玉良年表》,《潘玉良美术作品选》安徽美术出版社1988年)这种不断改姓,与她不断地更换主人有关,或者说,较之同时代其他女子,她的身份从属性更明显,更波动不定。在她不由自主的命运漂泊中,潘赞化既是她的归宿也是她的新起点。作为潘赞化的妾,她终于获得一个合法的身份和藉此改变命运的契机,这才有之后她的入读上海美专及赴法留学。

可以肯定的是,1913年潘玉良与潘赞化结合,1917年在上海开始跟邻居的洪野先生学画,之前还上过刺绣学校。1920年前后进入私立上海图画美术学校(后称上海美专)学习,成为该校实行男女同校后的第一批女生。学习刺绣,有意无意地启发了潘玉良的绘画潜能,此为中国女性加入美术行列的重要途径。

潘世秀(玉良)1920年入校时与同学合影

刘海粟在1922年9月17至22日的《时事新报·学灯》上发表的《上海美专十年回顾》一文中,提及1919年该校首次招收11位女生,她们是:丁素贞、庞静娴、陈慧纕、史述、荣玉立、尤韵泉、蒋佩环、张淑成、张世玄、刘慕慈、韩瑞慈等,没有“潘玉良”的名字。但1988年江苏美术出版社出版的《潘玉良美术作品选》中,有署名刘海粟的“代序”《女画家潘玉良》一文,文中说:“玉良的素描考了第一名,色彩学得到高分,她被录取了。教她油画的是朱屺瞻和王济远。在中国教育史上,这是第一批男女同班同学的新天地展开在她的面前,用她自己的话说,‘不止一次地从梦中笑醒。’”此文虽没有说明潘玉良的入学时间,但提及“第一批男女同班同学”。两文相隔半个多世纪,刘海粟的说法并不一致。

另者,水天中在2004年2月25日《中华读书报》的《荧屏内外的潘玉良》中写到:“他(指潘赞化)是陈独秀的老友,潘玉良进入上海美专,并不是全凭成绩出众,而是潘赞化请托陈独秀在刘海粟处介绍、斡旋的结果。”是另一种说法。

董松在《文物天地》2010年第3期的《著名女画家姓名考证》中,列举《上海美术专科学校一九二〇学年度第一学期至一九二二学年度第一学期西洋画科学生学籍簿》上学生“潘世秀”的学籍册,“潘世秀”(潘世秀即潘玉良,上述水天中文也提及)的入学时间是民国9年9月(1920年9月)。另者,据董松考证,上海美专第一批女生入学时间应为1920年秋季(而非上述刘海粟文章所说的1919年秋),潘玉良是其中之一员,因其于1921年退学,校方为避讳,不再提及她1920年入学之事。可见,潘玉良1920年入读上海美专一事是可靠的。

1928年潘玉良留法归来以后,受聘于上海美专,之后又受聘于中央大学艺术科。早年的境遇,在潘玉良心头留下一块溃疡着的伤口,给她的生活带来诸多磨难,也为她的创作提供丰富的源泉。比如曾是潘玉良在中央大学艺术科的学生郁风,就体察到她家庭生活微妙的一面:“潘赞化先生对她很不错,爱护她的艺术,她要怎样就怎样,为她请了许多木匠在家里做画框,画框上还有讲究的雕花。据说,潘玉良对潘赞化有感恩思想,感情一般,关系总是客客气气的。”

由于那段特殊的经历,无论面对外部世界或是面对家庭,潘玉良总有难言的隐痛。1934年上海中华书局出版《潘玉良画集》,封面是潘的一幅自画像:戴着帽子,紧闭、执拗的嘴,细长的眼睛,冷冷地望着前方。关于这张画,刘海粟在《女画家潘玉良》中述及:“在1930年代初的一次展览会上,有小报记者问她:‘教授你能当众给自己画张像吗?实不相瞒,有位贵同事悄悄对我说,您的画多半是洪野先生画的,所以你每月送钱给他。’潘玉良当众调好颜色,看着玻璃窗反光中的影子,用七十分钟创作了一幅自画像,黄色基调,将赭石、浅蓝穿插其间,光的处理很奇特,形象豪放,没有脂粉气……”

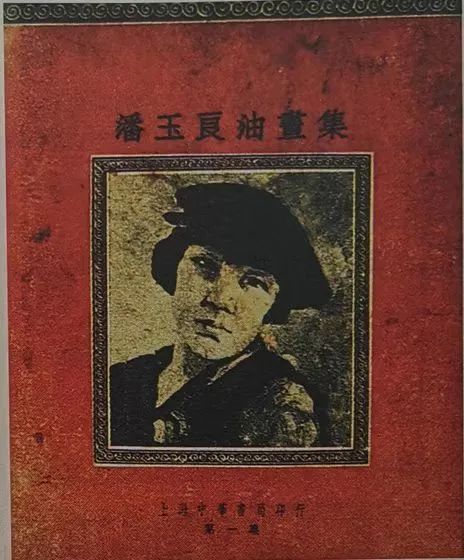

《潘玉良油画集》1934年上海书局出版

1928年学成归国的潘玉良,其实一直活在世俗的流言蜚语之中,她的艺术乃至人格,常受外界的怀疑乃至诋毁,她的同事曾公开对她进行人身攻击:“中国人都死光了,才让一个婊子到高等学府来当导师!”她在展览会上的画被人划破弄脏,作恶者声称:“妓女不能玷污象牙之塔!”(刘海粟《女画家潘玉良》)1937年潘玉良再度赴法国,那未曾不是她的一种自我放逐,无所附着的灵魂再度漂泊,到异国他乡寻找艺术的安慰。

建立自己的形象序列

潘玉良学的是西画,一入门就接受现代美术院校西画技能的训练——从静物、人物写生入手,观察物体的造型、光影的明暗细部和人体的结构等,后者将她引领到对“人”的细致观察之上:观察“人”的五官轮廓、表情、动作、姿态等,并加以精确摹写。这个过程既是技术性的训练、提高造型力、表达力的过程,更是精神性的唤醒生命感、提升自我感的过程,它开启了这个识字不多的女子为人为艺的天眼,让之留意生命律动的每一个细节,激发其艺术创造的热情和潜力,从而获得重新谱写自我生命的可能性。

据说,潘玉良进入上海美专后首次公开展出的作品是以自己为模特儿而画的一幅裸体自画像。在人们对身体尚讳莫如深、上海美专因启用女体模特儿、学生习作展因展出人体素描而招来各方非议的当时,潘玉良这一举止是石破天惊而且耐人寻味的。这位文化程度不高、在世上除了“我”一无所有的女子,开笔之初,便以“自我”作为艺术表达的角度和起点,极有意思。

1929年4月第一次全国美展上,潘玉良有几幅人物画备受好评。在该次展览上,被称为“本展写实最优之作品”的粉笔画《顾影》,是她的自画像思路的精彩演绎。《妇女杂志》(第十五卷第七号)上,李寓一为《顾影》作了题识:“人家不爱惜我,我自己爱惜自己!是艺人独具之精神,是幅则蕴发此情操最深刻。其面容因自怜而怅惘,表现在有意与无意之间。”这是一幅女人体画,一头乌黑长发的赤裸的女子在顾影自怜。

顾影 1929年 色粉画

1935年5月1日至5日,潘玉良画展在南京华侨招待所举行。几幅自画像无论就形象的完整性还是就色彩、笔法的成熟程度,均堪称佳品,是这个时期的代表作。1935年5月19日至22日,艺风社第二届展览会在南京中央大学图书馆及南高院举行,潘玉良的《自画像》、《郁小姐》引人注目。

1930、40、50年代,潘玉良频频推出自画像,由此构成自己的形象序列。除自画像外,她一生中画得最精彩的是女子肖像画和女人体画,那是她自我表达的另一种延伸。蕴含着她对女性性别角色的理解,对女性生命微妙之处的把握,镂刻着她自我生命的印痕。

潘玉良一生都在画自己、画女人。她文化程度不高,没有因袭的文化负担,没有故作高深的形式招式,潘玉良的画面充溢着一种“无邪的赤裸”,一股“蛮性”,一种赤子般的单纯、真诚和坦然。

20世纪80年代吴冠中仍心有余悸地回忆:“她比较大胆,一般人看有的画稍微有点黄色,她不在乎。” (《新观察》1983年第9期《我所知道的潘(张)玉良》吴冠中发言)所谓“有点黄色”,正是指她的人体画充盈着那种“无邪的赤裸”的气息。人物身体可以是美的也可以是丑的,它有权利保持自己的原样。潘玉良本人长得并不美,她没有为自己润饰,她用高度写实的笔法为自己画像,于其中透出自信和坦然。在她的自画像序列中,与那种蕴含女性丰富生命的“无邪的赤裸”相并存的,是一颗流浪着的倔强而天真的女性灵魂。

女性的社会处境

潘玉良从1917年的学艺起步到1937年的再次出国,20年间,与中国现实的两条线索相关联。一是中国社会政治文化演进的线索,一是中国现代美术发生、发展的线索。潘玉良的成长历程与整个社会变革息息相关,互相契合。一方面,她生逢其时,在中国现代美术全面起步之际,作为女禁放开后第一批女生入读上海美专,之后又赴欧留学。1928年前后与徐悲鸿、林风眠等一批学成归国者一起,在中国美术高等院校,在现代美术创作领域,引领风骚。另一方面,作为一个曾经沦落、地位卑微的女子,她实际上屡遭挫折和排挤。她试图以美术之名走出旧身份的困境,却发现那是她如形影相随、无法消弭的烙印。在事业上,作为优秀的女性美术家,她难以与她同样优秀的男性同行平起平坐、以艺术论成就。在家庭中,作为妾,她永远是个尴尬的角色。她1937年的再度选择出国,未曾不是再次的自我放逐。

上述刘海粟那篇《上海美专十年回顾》,称上海美专首次招收女生的时间为1919年,且招收11位女生(其中没有潘玉良名字)。刘的文章不提她,有其原因。因为不到一年,1921年7月潘世秀即从上海美专退学,据董松考证:“她退学的原因可能和她的身世有关。潘玉良考入上海美专不久,有好事者探听到潘玉良的身世,以此要挟校方要求退学。在这种情况下,校方从学校的发展考虑,为了挽留大多数学生,最终以潘玉良退学平息了风波。……潘玉良退学后,校方甚至不愿意承认她曾经是上海美专的学生,似乎承认了这点有损学校的声誉,……校方对她退学的原因很隐讳,因为按照上海美专的惯例,如果学生有不轨行为而被开除学籍是要教务会议讨论通过的,而我们在当年的校务会议记录中也找不到相关的记载……”(董松《潘玉良艺术年谱》20-21页)可见旧身份对潘玉良如影相随的困扰。社会阻力之大,超出我们的想象。

但潘玉良还是走出来了。生逢其时,自强不息,又遇上潘赞化这样厚道开明的男子,潘玉良得以脱颖而出。她与潘赞化结合之前一年。1912年,无论是中国的社会政治局势还是潘赞化的个人命运都在发生变化。1912年1月1日国民政府正式成立,潘赞化被任命为芜湖海关监督,“所有税收,悉数上解上海同盟会,支持革命。对此,孙中山曾当面称谢”。之后,“二次革命”失败,潘赞化解职离任,隔年又赴云南参加“护法运动”。那几年间,潘赞化与一些民国革命元老结下深厚友谊,无意间也为潘玉良的艺术起步及其走向外部世界,奠定了人脉基础。也就在这一年,上海图画美术院成立。更巧合的是,1917年随潘赞化定居上海的潘玉良,开始从洪野先生学画,洪先生是上海美专的教员,参与1919-1920年前后上海美专招收女生的筹划,潘玉良步入美专由其搭桥。潘玉良在上海美专学籍表上填写的两位保证人:一位是“夫”潘赞化,一位是“师”洪野。

在潘玉良成长过程中最至关重要的人物还是潘赞化。1928年11月学成归国的潘玉良首次在上海举办个人展览,蔡元培、张继、易培基、柏文蔚等四位同盟会元老、国民党中央特别委员会委员联名在《申报》上发表启事,向世人推荐潘玉良(《申报》1928年11月28日蔡元培、张继、易培基、柏文蔚《为潘玉良女士举行画展启》)。其时,蔡是现任中央研究院院长,张为民党南京政府司法院副院长,易是故宫博物院院长,柏是潘赞化的老上司、安徽前任都督,四位的关系显然来自潘赞化。

1937年6月潘玉良在南京举办画展,陈独秀从狱中送来题词,赞赏潘玉良的“新白描体”,为展览添色不少。陈独秀是潘赞化同乡、老友。1928至1937年潘玉良在国内举办多次展览,除美术界同行外,国民党要人孙科、汪兆铭、王用宾、经亨颐、陈树人、萧吉珊、洪陆东、许世英等都多次前往棒场。这种关注既有对潘玉良艺术的欣赏,也有与潘赞化之私交私谊的原因。借助这种天时地利,潘玉良的艺术很快抵达高峰。

表面看来,学成回国后那十年是潘玉良艺术和人生的黄金时代。她刚回国,曾经劝她退学的当时正处于“教务动荡,教学混乱”的上海美专即聘她为“西画系主任,主持西洋画科教务”(刘海粟《记潘玉良女士》,《上海画报》1928年7月27日)。她起草“西洋画实习教室规则”,参与议订“教室规则”、“学生请假管理”规则、“班长职务规则”等,显然怀有一番抱负。当时有评论者称她到任后“未数月,即振振有生气,起该校十七年来之衰,立全国艺术之正轨”(李寓一《教育部全国美术展览会参观记(二)》,但1929年她就辞去上海美专的教职,原因如前面所述。

之后,她开始在中央大学艺术科兼任讲师,奔走于沪宁之间。中大艺术科给她的待遇很低,1929至1930年度,作为兼任讲师,她月薪只有32元。1931年聘为兼任副教授,月薪升至200元(图3)。1932年底至1934年7月被中大聘为专任讲师,月薪220元。1934年8月1935年7月被聘为专任讲师,月薪是240元。而1932、1933两个年度同为中大聘任的徐悲鸿,以教授受聘,月薪是340元。1934年度,徐悲鸿继续受聘教授,月薪是360元。徐、潘是中大当其时仅有的两位有留欧背景的西画教师,两位且是同学,巴黎国立美术学院的同窗,论学历资历,基本相同,但他们回国后的影响、职称和待遇却不一样。1935年是潘玉良受聘中大的最后一年,该年7月之后,她不再在中大任教。

1933年中央大学聘书

这年7月,中大艺术科发生人事变动,徐悲鸿任艺术科主任,新聘吴作人、高剑父为教授,助教顾了然、张安治,潘玉良不再受聘。徐悲鸿当主任后,安排的是他自己的学生吴作人和张安治,这种安排透出了中国社会师生圈子结同排异的情况。像潘玉良这样不属于任何圈子派别的女性,自然飘浮不定。

在中大艺术科西画专业,潘玉良、徐悲鸿共事四五年,一直是一个对比,吴作人说:“美术科有两个画室:徐悲鸿画室和潘玉良画室。学生选潘玉良的比较少,徐先生很着急,动员学生去潘玉良教室,有几个学生去了,其中就有郁风。”郁风也说:“一九三四年,我在南京中央大学学习,当时只有她与徐悲鸿先生两个人教油画。由于徐先生刚从苏联回来的,年青人都愿意听徐先生讲课,教室里坐得满满的。我选了潘玉良先生的课,一是因为徐先生那里人太多,二是潘玉良的课比较自由,可以随便画……”(以上几处均引自《“我所知道的潘(张)玉良”座谈记录》,《新观察》1983年第9期)她在中大,不仅月薪低,也不大受学生的欢迎。她不结党,不趋时,不哗众,有些落寞,那是那个时期的女性画家多少都会遇到的一种处境。

仔细解读,可以发现潘玉良与上海美专、与中央大学艺术科、与上海、南京各个艺术家群体、与整个以男性为中心的中国美术界保持着一种既密切又疏离的关系,她基本处于自说自话者、独行者位置上。她的社会地位的起落,与她的身份有关。从上海美专劝她退学到她的不得不辞去上海美专西画系主任一职,从中央大学给她低薪的待遇到不再聘任她,从她在几届中国美术会职务和位置的变化,都可看出这一点。1934年第一届中国美术会年会在南京召开,潘玉良是11名理事之一,到了1936年第三届年会,她就只是一名交际股的干事。

潘玉良十年求学履历和十年回国经历(1917-1937),构成她人生最精彩的片段。作为一个出身低微的女性,她不屈不挠,以艺术为支点,撑起自己的一片天空。艺术上,她忠实于自我生命体验,以自画像为主要构型方式,形成自己的形象序列,在众多的男性同行中脱颖而出,自成一格。她的画面充满自怜、自爱、自守、自强的气息,充满“自述”的意味,那是她对自我生命的叹息和承担。在当时那个以男性为中心的社会立足,她率性、豪放,积极进取,但这并不能改变她被边缘化的局面。

自画像 1945年 油画

作者简介:

姚玳玫,华南师范大学文学院教授、博士生导师,从事中国现代文学史研究多年。近年主要研究方向:民国时期海派文化与文学、20世纪中国女性文学和艺术、中国现代文学研究史等。出版著作《想像女性:海派小说(1892-1949)的叙事》《文化演绎中的图像:中国近现代文学/美术个案解读》《自我画像:女性艺术在中国1920-2010》等。